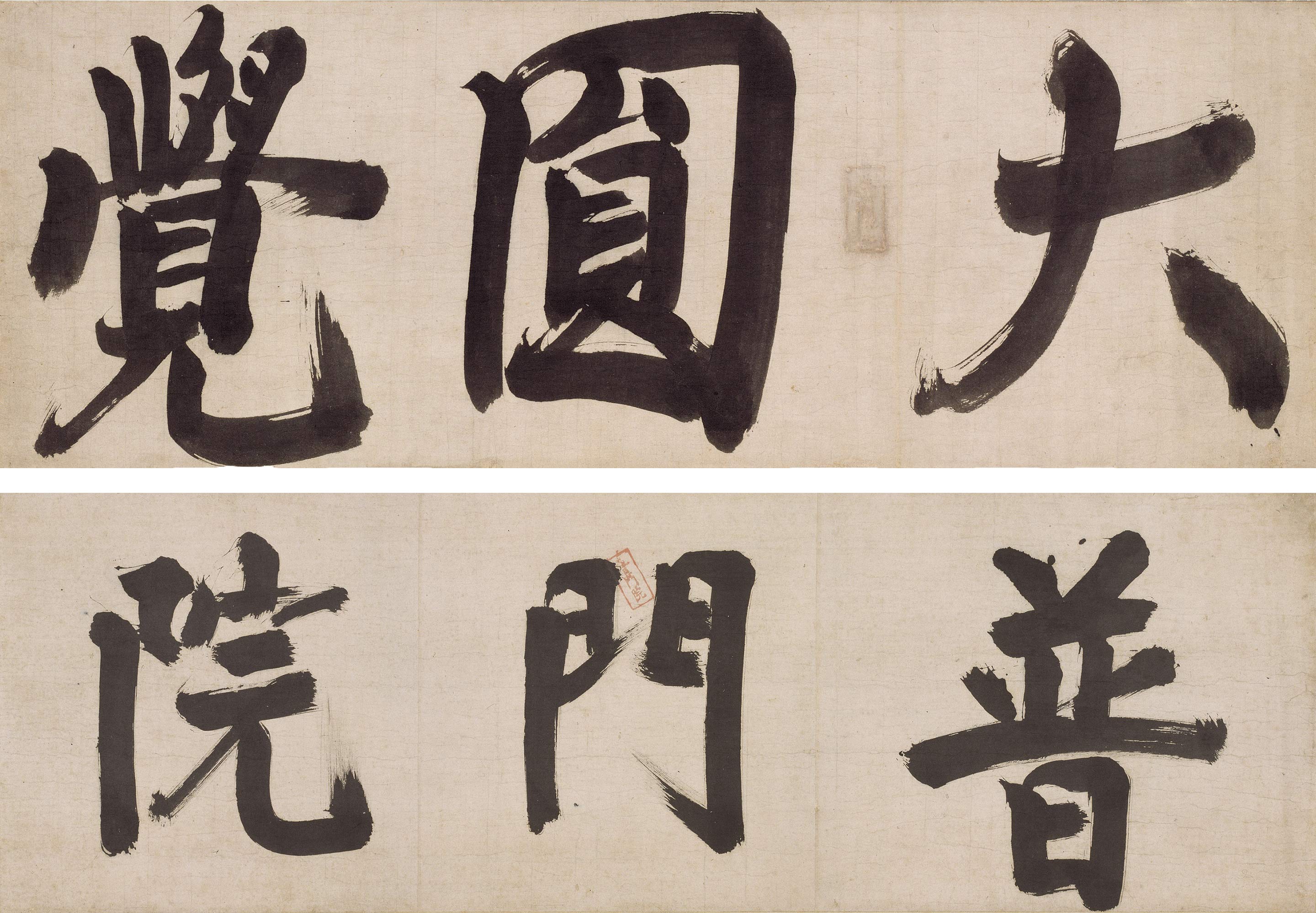

臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱(おんき)記念 特別展「禅―心をかたちに―」 東京国立博物館で開催される東京展のペア入場券を5組10名様にプレゼント

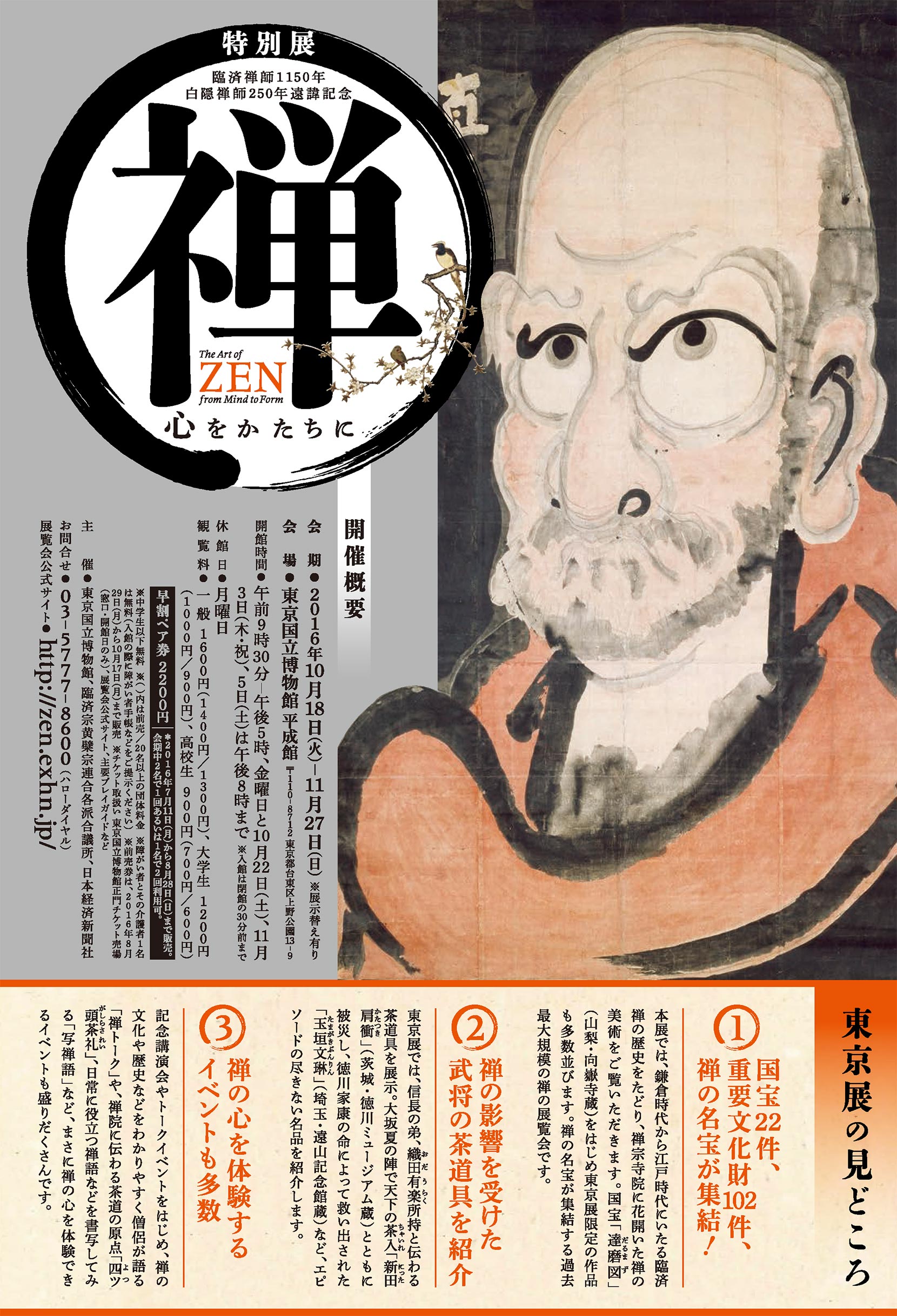

達磨像 白隠慧鶴筆 江戸時代 18世紀 大分・萬壽寺蔵 通期展示

白隠が描いた縦2メートル近い巨大な達磨像。白抜き文字は達磨の宗旨「直指人心 見性成仏」を示している。

「禅とは何か?」と問われても、答えるのは簡単ではない。それは禅宗が特定の経典によらず、師から弟子へ直接、伝えられてきたからではなかろうか。それも文字だけでなく、言葉さえも使わず、ひたすら座禅をしながら、自ら心の内を探って「自分の心の中の仏性を見出す」行為は、まさに修行そのもの。そこに多くの外国人は宗教というより「思想性や芸術性」を見出し、ライフスタイルとしての「ZEN」に魅力を感じているのかもしれない。

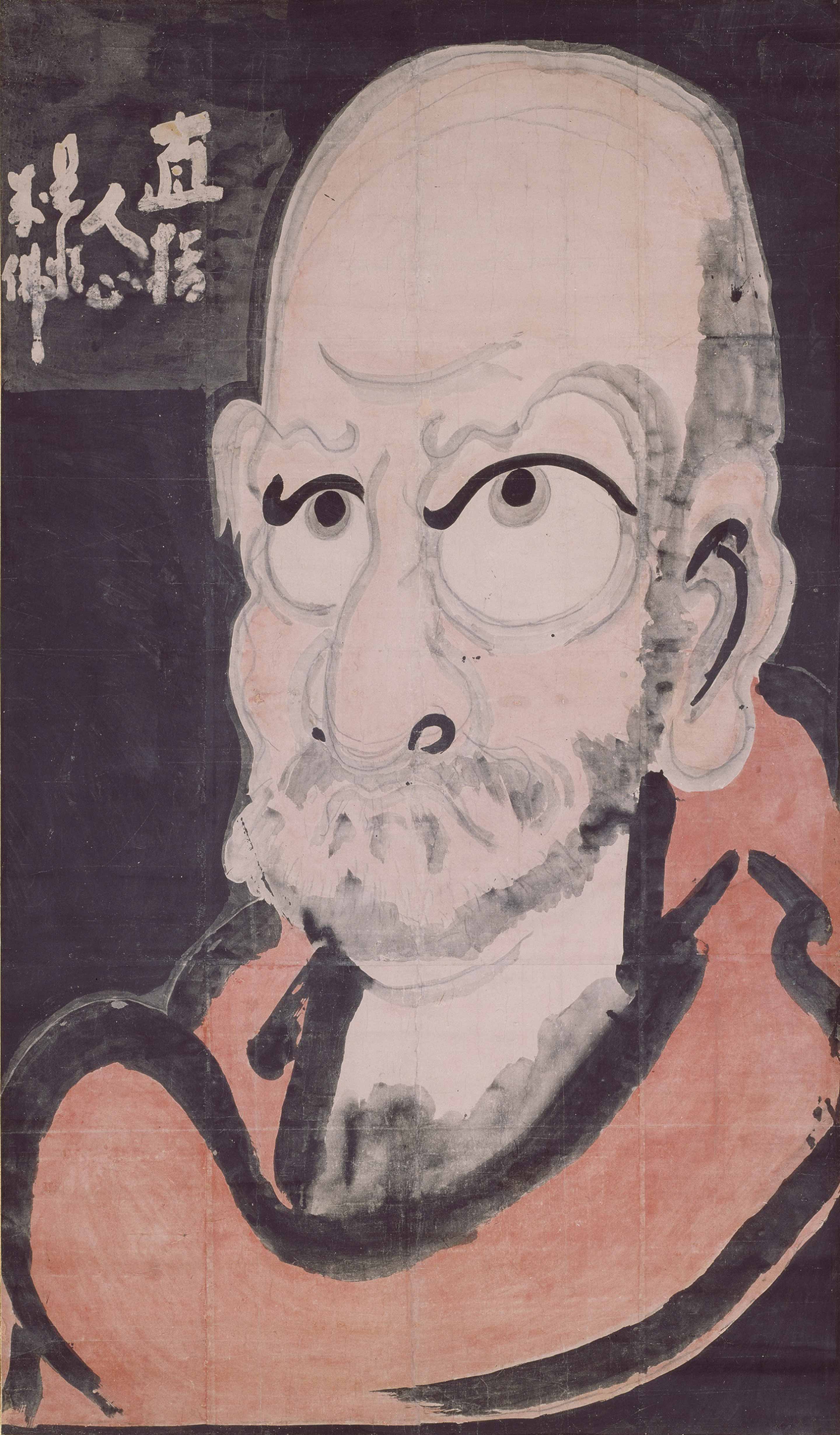

国宝 慧可断臂図 雪舟等楊筆 室町時代 明応5年(1496) 愛知・齊年寺蔵 11/8~11/27展示

座禅をする達磨に向かい、神光(後の慧可)という僧が弟子となるべく己の左腕を切り落とす場面。雪舟77歳の大作。

インドから中国に伝来

禅宗は約1,500年前、インドの達磨大師によって中国に伝えられた仏教の宗派。中国では臨済宗の宗祖・臨済義玄禅師によって広められ、今日の臨済宗と黄檗宗につながっている。

重要文化財 臨済義玄像 一休宗純賛 伝曾我蛇足筆 室町時代 15世紀 京都・真珠庵蔵 10/18~11/6展示

臨済義玄の肖像。喝(大声で叱ること)を用いる峻烈な家風で知られた臨済宗の宗祖らしい厳しい表情をした肖像。

鎌倉時代から盛んに

禅宗が本格的にわが国にもたらされたのは、鎌倉時代に入ってから。日本人僧の中国への留学や、中国からの高僧の招聘が頻繁に行われ、この時期から禅宗の導入が積極的に行われるようになっている。

重要文化財 夢窓疎石像 自賛 無等周位筆 南北朝時代 14世紀 京都・妙智院蔵 11/8~11/27展示

夢窓疎石は鎌倉時代から南北朝時代にかけて活躍した名僧。臨済宗夢窓派の開祖で、後醍醐天皇や足利尊氏などの尊崇が厚く、五山派の全盛期をもたらした。

自分の心と向き合う

禅宗は「不立文字(ふりゅうもんじ)(言葉や文字によらず)」「教外別伝(きょうげつべつでん)(経典によることもなく)」「直指人心(じきしにんしん)(師と弟子の直接的な関わりのなかで自分自身の心そのものをつかみ出し)」「見性成仏(けんしょうじょうぶつ)(自分の心のなかの仏性を見出して)」直感的な悟りへの境地へ至ることを大きな特徴としている。そのため、生身の祖師・先師たちの人間味あふれる姿を「かたち」として遺し、現代に伝えている。禅がアートと結びつきやすいのも、そうした心が「かたち」になっているからでもあろう。

十八羅漢坐像のうち 羅怙羅尊者 范道生作 江戸時代 寛文4年(1664) 京都・萬福寺蔵 通期展示

羅漢は釈尊の弟子のなかでもとりわけ優れた修行者のこと。羅怙羅尊者(らごらそんじゃ)は釈尊の実子で、顔が醜かったとも伝えらえているが、自分の胸を開いて、心には仏が宿っていることを示している。

心を反映したZEN Art

禅宗は、もっぱら座禅を通して自分の心と向き合うと同時に、日常の衣食住遊のすべての行為を修行とみなす。そのため、立ち居振る舞いの美しさだけでなく、自然に審美眼を養うことにもなる。美しいものを見極めるためには、心が澄んでいなければならないからである。最近はZEN Art の世界で写真の重要性が増しているが、禅の心を反映した禅的な写真は、一つのジャンルにまでなっている。

重要文化財 蘭渓道隆坐像 鎌倉時代 13世紀 神奈川・建長寺蔵 通期展示

鎌倉五山第一位・建長寺の開山、蘭渓道隆の坐像彫刻。一昨年から2年がかりで保存修理が行われた。そのとき、江戸時代に厚く塗り込められた漆を剥がしたところ、元のリアルな表情が姿を現した。今回が修理後、初の一般公開。

50年に一度だから「遠諱(おんき)」

今回の「禅—心をかたちに—」展は、臨済禅師1150年、白隠禅師250年遠諱(おんき)を記念してのものである。一般に故人の冥福を祈る法要は一周忌とか七回忌のように「遠忌」で表現されるが、50回忌を過ぎたときは50年ごとの法要となるため「遠諱(おんき)」と表現される。臨済宗の宗祖・臨済禅師の法要と、わが国の臨済宗中興の祖・白隠禅師の法要が、50年に一度という節目に重なったわけで、一生のうちにそう何度も巡り会うことではない。

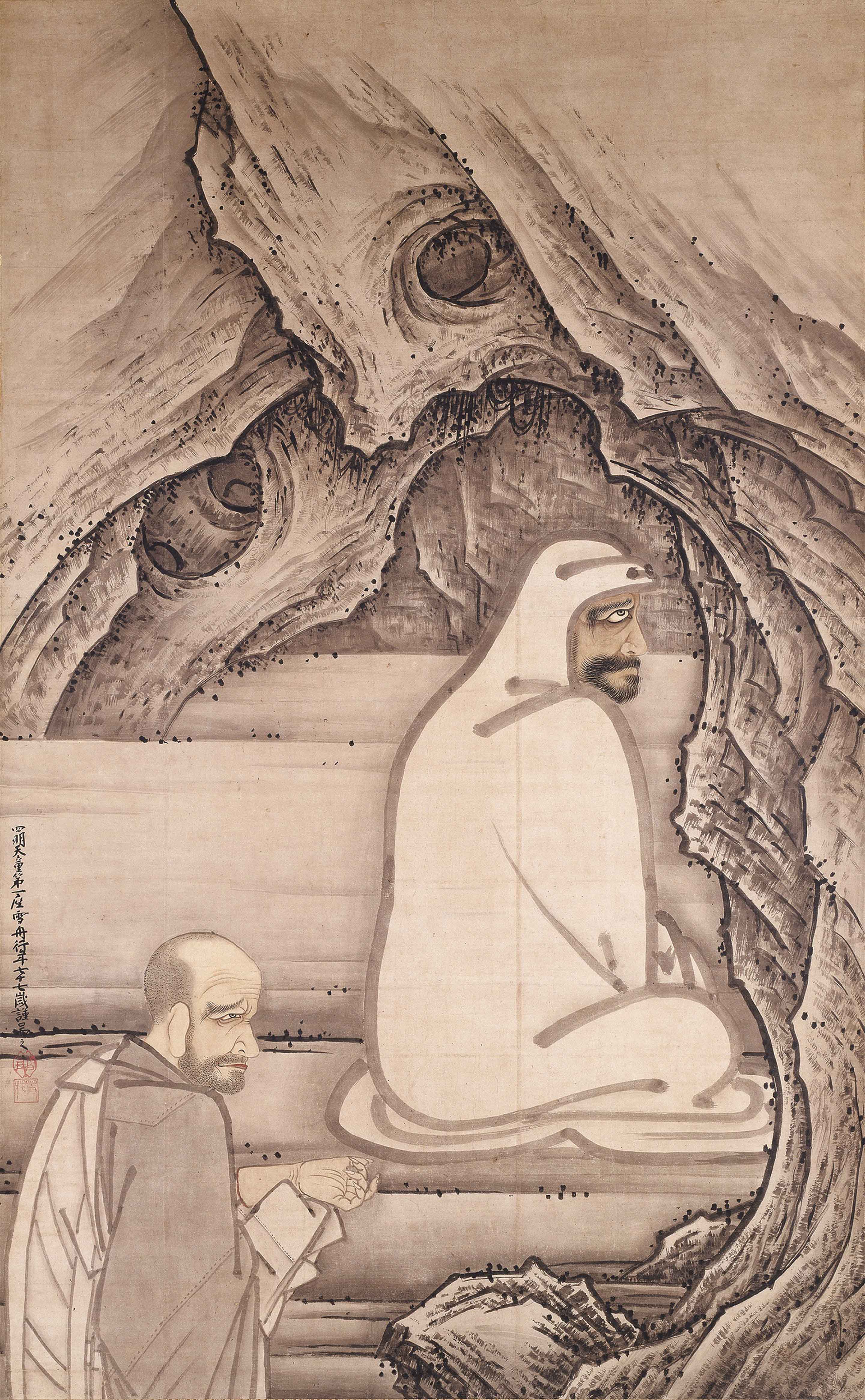

上:国宝 禅院額字并牌字「大円覚」 無準師範筆 中国・南宋時代 13世紀 京都・東福寺蔵 10/18~11/6展示

下:国宝 禅院額字并牌字「普門院」 無準師範筆 中国・南宋時代 13世紀 京都・東福寺蔵 11/8~11/27展示

中国の禅僧、無準師範の禅院額字。京都・東福寺の開祖、円爾(えんに)が中国に留学して無準師範に教えを受けたため、東福寺には無準師範の書が数多く所蔵されている。

臨済宗の末寺6,000ヵ寺

そのため今回の展覧会には、臨済宗14派と黄檗宗を合わせて15派の本山が総出で協力している。建仁寺(京都)、建長寺(鎌倉)、円覚寺(鎌倉)、南禅寺(京都)、大徳寺(京都)、天龍寺(京都)といった名刹は一般にもよく知られているが、今回はこうした著名なお寺以外からも多くの美術品が寄せられており、その数国宝22件、重要文化財102件という豪華さ。まさに、禅の名宝が集結した感がある。臨済宗は全国に約6,000カ寺を超える末寺があるというが、関係者ならずとも大いに関心をそそる。

銀如意 隠元隆琦所用 費隠通容恵与 中国・明時代 17世紀 京都・萬福寺蔵 通期展示

如意は、法会や説法の際に僧が手に持つ重要な僧具。この銀製の如意は隠元隆琦が師である中国の高僧・費隠通容から受け継いだもの。中国臨済宗の法系が日本に伝えられたことになる。

関連イベントも盛りだくさん

禅は実践を尊ぶ思想なだけに、ただ「見た」だけではなかなか理解したことにはならない。そこで、記念講演会やトークイベント、尺八コンサート、禅寺の四ツ頭茶礼、禅トーク、写禅語など、関連イベントも盛りだくさんに用意されている。また、東京展の会期に合わせて、建長寺と円覚寺を舞台に「The Zen 鎌倉大座禅会」も開催される。この機会に、心静かに、自分と向き合ってみるのも悪くなさそうだ。

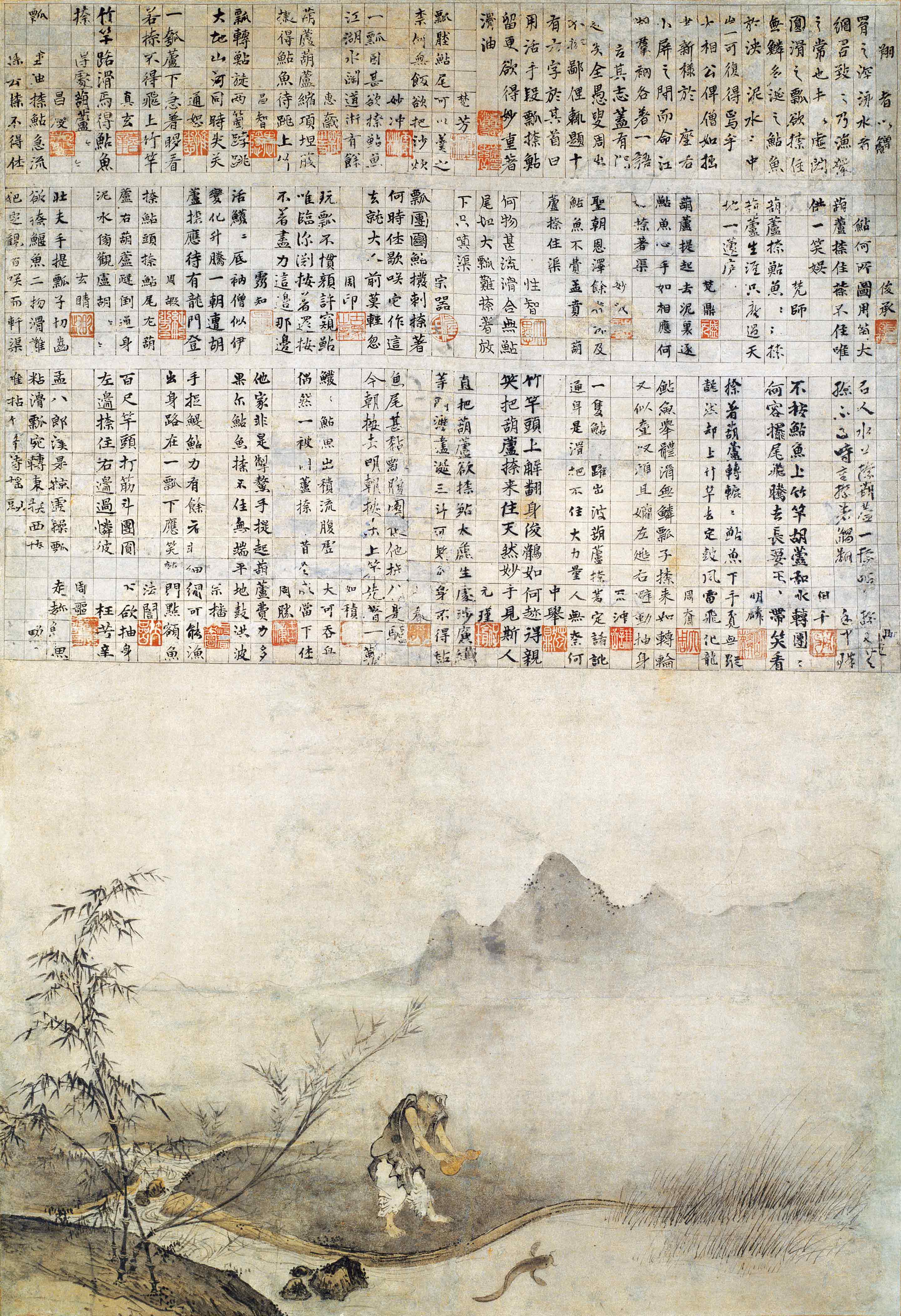

国宝 瓢鮎図 大岳周崇等三十一僧賛 大巧如拙筆 室町時代 15世紀 京都・退蔵院蔵 11/8~11/27展示

室町幕府第4代将軍、足利義持が「丸くすべすべした瓢箪(ひょうたん)で、ぬるぬるした鮎(なまず)をおさえ捕ることができるか」という課題を描かせたもの。禅文化が武家社会にも浸透していたことがわかる。

旧海宝寺障壁画のうち群鶏図 伊藤若冲筆 江戸時代 天明9年(1789) 京都国立博物館蔵 10/18~11/6展示

伊藤若冲が描いた「群鶏図」の一部。若冲は後半生には萬福寺に参禅しており、黄檗宗に傾倒していた。

禅は苦悩を発する心を救う

禅の世界は意外に身近に存在する。食の作法は禅によるところが大きいし、精進料理の一つ「けんちん汁」は建長寺が発祥とされ「けんちょう汁」がなまったものとか。禅語の「看脚下(かんきゃっか)」という言葉も、足元をよく見て、自分の生き方を反省せよということのようで、自然と脱いだ履物などをきちんと揃えるようになる。若い頃、ニューヨークのウッドストックにあるアメリカ人の禅寺に1週間ほど参禅したことがあるが、老師に「脚が痛くなる」と愚痴ったら、たちまち「No Pain、No Gain!」と一喝された。老師の体験から発した真心に接して、かえって気持ちがシャキッとした。

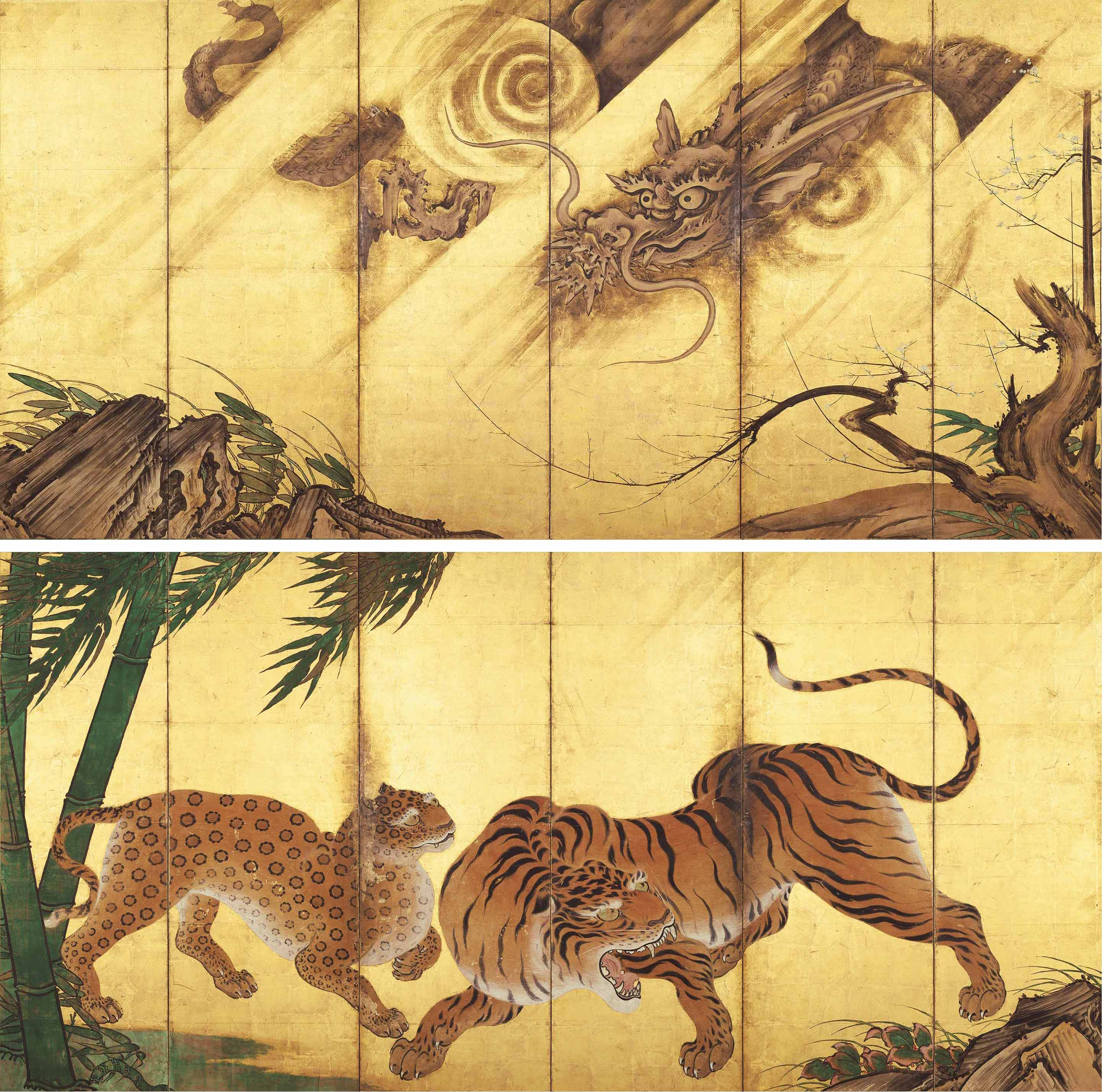

重要文化財 龍虎図屏風 狩野山楽筆 安土桃山~江戸時代 17世紀 京都・妙心寺蔵 11/8~11/27展示

高さ2メートルに及ぶ大屏風。天空から舞い降りる龍と竹林の雌雄の虎。虎の咆哮はさながら「かーつ!」の一喝のようだ。

禅と茶の湯

戦国の武将が禅に傾倒したのには理由がありそうだ。それは、同じ戦うにしても、そこに「大義」を見出せなければ盗賊と少しも変わらなかったからだ。それでは末代までの恥となる。己の心と向き合い、大義のために殉じるのでなければ戦に意味はない。禅は、そうしたことを考えさせるのに役立ったはずだ。その禅は、茶の湯の流行にも深く関わっていた。茶の湯は、心を静める一助になったからだろう。

国宝 玳玻天目 吉州窯 中国・南宋時代 12世紀 京都・相国寺蔵 通期展示

南宋時代の中国・吉川窯で焼かれた「玳玻天目(たいひてんもく)」茶碗。天目は鉄釉をかけて焼いた焼き物。玳玻は釉が鼈甲の様子に似ているところから付けられた。

青磁碗 銘「雨龍」 龍泉窯 中国・南宋時代 13世紀 京都・鹿苑寺蔵 通期展示

中国・南宋時代の青磁碗。縦に一筋入る割れの部分に3つの鎹留め(かすがいどめ)がなされている。

青磁輪花茶碗 銘「鎹」 龍泉窯 中国・南宋時代 13世紀 愛知・マスプロ美術館蔵 通期展示

銘「雨龍」と同時代の青磁。織田有楽斎が所有し、後に京都の豪商・角倉家に伝わったものという。

会 期:2016年10月18日〜11月27日(日)

会 場:東京国立博物館 平成館(東京・上野公園)

開館時間:午前9時30分〜午後5時 ※金曜日と10月22日(土)、11月3日(木・祝)、5日(土)は午後8時まで

休館日:月曜日

エントリー期間中、セゾンカード・UCカードを1,000円(税込)以上ご利用いただいた方で、読者プレゼントにご応募いただいた方の中から抽選で5組10名様に特別展「禅ー心をかたちにー」東京展のペアチケットをプレゼントいたします。

※当選者の発表は、賞品の発送(2016年10月中)をもってかえさせていただきます。

エントリーキーワード/禅

エントリーはこちら